Aufsätze IV: Miscellen

Wozu das alles?

Wozu das alles?

Die Frage nach dem »Wozu?« der Philosophie, ihrem Zweck also, scheint in hohem Grade unangemessen zu sein.

Stellt diese Frage nach dem Nutzen die Philosophie doch in einen Verwertungszusammenhang,

den diese eher beleuchten denn bloß bedenkenlos erfüllen sollte.

Wäre doch wenigstens nach dem Sinn des Philosophierens gefragt worden!

In: Der blaue Reiter – Journal für Philosophie 14 (2008) Nr. 25, S. 99

Der weise Mensch (Teile I-V)

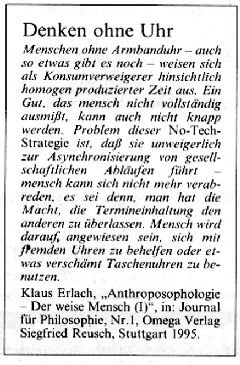

Fünf mehrseitige Kolumnen mit Foto zu den technosophisch ausgelegten Themen Zeitherstellung mit Uhren,

Medienwirklichkeiten, Risikohandeln, Prothesentechnik und Wirtschaftsreligion.

In: Der blaue Reiter – Journal für Philosophie 1-3 (1995/96/97) Nr. 1-5

I. Die Zeichen der Zeit

Noch immer gibt es Menschen, die wissen wollen, was das denn sei, die

Philosophie. 'Liebe zur Weisheit' lautet die wörtliche Übersetzung. Das klingt nach einem hehren Programm.

o

so

viel

sophie

dichtet denn auch Ernst Jandl.

Doch, Anstrengung hin oder her, wie, so fragt der Zeitgenosse ungeduldig, wird mensch denn, ja, wird er selbst denn weise …?

Ob es da nicht einen Schnellkurs gebe …? Orientierung in unserer Welt tut not – hat da nicht auch einmal irgendein Philosoph von

der 'Neuen Unübersichtlichkeit' gesprochen?! Nun: den Kursus gibt es!

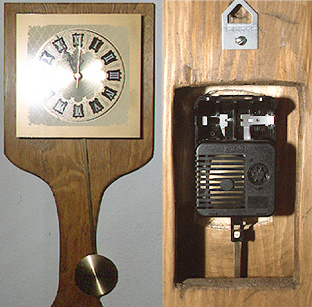

Lügenuhr erster Art:

Die Nostalgieuhr – eine Quarzuhr, die zudem ein Pendel elektrisch antreibt –

High-tech im archaischen Gewande.

Was denn die Philosophie sei – dieser Frage wollen wir hier im ersten Teil nachgehen. Wie in der Technik, so führt auch hier, wie sich gleich zeigen wird, der Umweg schneller zum Ziel. … Der werte Leser erwägt nämlich möglicherweise gerade, ob er noch die Zeit hat, hier weiterzulesen. Schließlich könnte er ja auch noch anderes tun. Wenn nun jemand philosophiert, gerät er unter den nicht leicht abzuweisenden Verdacht, daß er denke. Und das braucht vor allem eines: Zeit. Muße. … Zeit, die nicht anderweitig zum Einsammeln von 'Welt' genutzt werden kann. Muße, die mühsam erwirtschaftete Zeitersparnisse wieder auffrißt. Die vorgängige Frage des philosophisch Interessierten lautet daher zunächst und zumeist: 'Wann ist Philosophie?'. Dieser Frage ist hier also eigentlich nachzugehen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31.Mai 1995

II. Virtuelle Welten

Was wäre das

für eine Welt

wenn die Wirklichkeit

diese Wirklichkeit rund um uns

auch die Wahrheit wäre?

– so umreißt Erich Fried dichterisch das Programm dieser Unterrichtseinheit.

Wir müssen demnach einer dreifaltigen Fragestellung nachgehen, nämlich jener, die zu klären sich anstrengt, was denn nun

das Wahre, Wirkliche und als Welt Erscheinende sei.

Fragen wir zunächst den Wissenschaftler. Er interessiert

sich dafür, welche Aussagen wahr sind oder besser – es ist ein offenes Geheimnis – unter welchen Versuchsbedingungen seine

Aussagen wahr gemacht werden können. In der Fabrikation von Erkenntnis zeigt sich der Wissenschaftler als ein

abgebrühter Techniker insofern, als er aufs Machbare abzielt. Bei der Herstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen ist

es gleichgültig, ob die wissenschaftlichen Sätze auf eine dahinter- bzw. zugrundeliegende [transzendente] Wahrheit

verweisen oder nicht. Nicht zuletzt deshalb ist in der Naturwissenschaft die Vergangenheitsform der Wahrheit immer der

Irrtum; wahre wissenschaftliche Aussagen zu machen heißt mithin – Nietzsche

sagt es uns – nach einer festen Konvention zu irren.

III. Riskante Technologien

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch

versichert Friedrich Hölderlin dem zögernden und angeblich in seinen Werten verunsicherten Zeitgenossen.

Dieser fragt sich in seiner durchaus verantwortungsbewußten Verantwortungsscheu, wie sich denn sein Können und Wollen

mit einem verantwortbaren Dürfen und Sollen vereinbaren lasse. Genügt es, sich als moralischer Warnschild-Bürger zu

gefallen und seine Verantwortung darin zu sehen, die der anderen einzuklagen?

"Der Krieg ist der Vater aller Dinge" – so formuliert der philosophische Urvater Heraklit die Einsicht,

daß im Widerstreit von Gefahr und Chance das unvermeidlich Riskante jeder Handlung gegeben ist.

Die Angst, daß das einzige Leben, das mensch zur Verfügung hat, durch einen Zufall in seiner Planung haltlos

durcheinandergebracht wird, fordert nach Sicherheiten zur Gefahrenbegrenzung. Diese bedingen jedoch einerseits

Abhängigkeiten und bergen andererseits ihre eigenen Risiken, da mensch auf das Versagen von Sicherheiten am

allerwenigsten vorbereitet ist. Während die Lobredner der Risikobereitschaft ihr Schäfchen meist schon längst ins

Trockene gebracht haben, erfordert es insbesondere das Ideal einer lückenlosen Zukunftsabsicherung häufig, Opfer und

große Risiken in der Gegenwart einzugehen. Das Ziel einer Versorgungssicherheit mit Elektrizität rechtfertigt so

tollkühnes Hantieren mit katastrophenträchtigen Anlagen. So verstärkt sich das Sicherheitsstreben zu einem destruktiven

Ideal, anstatt daß die ohnehin bestehenden Unsicherheiten als solche hingenommen werden könnten.

Obwohl bekannt ist, daß riskante Technologien vom Menschen gemacht sind, wird ihre Verwendung zumeist als Sachzwang

erlebt, so daß eine Bewertung müßig wird. Die Risikokommunikation wandelt sich dann zu einem geheimnisvollen Ritual,

das in einem Diskursverfahren mit den 'gesellschaftlich relevanten Gruppen' die nicht beseitigbaren Gefahren bewältigen

soll. So kann Geborgenheit, die die Sicherheitstechnik nicht verbürgen kann, simuliert werden.

Licht war. Rettung.

Paul Celan

IV. Kritik der maschinalen Anthropologie

Mein Körper ist voll Unvernunft,

ist gierig, faul und geil.

Tagtäglich geht er mehr kaputt,

ich mach ihn wieder heil.

So skizziert Robert Gernhardt die Forderung an eine vom Körper abgespaltete

Vernunft, beizeiten für eine Reparatur der von ihr genutzten Gerätschaft zu sorgen. Das denkende Subjekt bedient sich

demnach seiner Organe, wie der Mensch im Alltag Werkzeuge benutzt. Der Körperapparat neigt jedoch, wegen allerlei

Widerständen rauschhafter Besessenheit, instinktreduzierter Trägheit und mißratener Erotik zur Fehlerhaftigkeit und

bedarf daher fortschrittlicher Verbesserung. Diese Zielsetzung hat den Menschen folgerichtig mittlerweile ins Zeitalter

seiner technischen Reproduzierbarkeit versetzt.

Die Mechanik seiner Entstehung, Funktion und Entwicklung ist dem Menschen jedoch nicht so ohne weiteres faßbar.

Für La Mettrie bedeutet menschliches Leben, eine empfindende Maschine

zu sein, die Gut von Böse unterscheidet wie Blau von Gelb. Wie eine Uhr, deren Triebfedern sich gegenseitig immer wieder

von selbst aufziehen, zeigen demnach die Menschen Bewegungen ihres Herzens und Geistes an. Die Haupttriebfeder des Denkens

im Gehirn bringt – entsprechend erregt – das Blut in Wallung. Weil diese fantasiebegabte Uhr jedoch nicht an die üblichen

Gesetze der Mechanik gebunden ist, kann mann sich kein theoretisches Modell von ihr machen. Die Irrwege einer trotzdem

unternommenen maschinalen Anthropologie sind in diesem Kurs nachzuzeichnen.

<

Einen schlaffen Eindruck vermittelt ein jeder Esel,

wenn ihm seine Spannkräfte, die ihn zusammenhalten und aufrichten,

von leitender Stelle entzogen werden.

Die Räderwerke der Uhren und die Zahnräder der Maschinen entsprechen keinem natürlichen Bewegungsablauf. Deshalb ist die

Grazie einer vollendeten und ebenmäßigen technischen Bewegung nur im Tanz der Marionette aufzufinden. Diese weist nach

Heinrich Kleist zudem eine naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte als der

Mensch auf. Während letzterer sich ziere, da sein Bewußtsein den körperlichen Schwerpunkt immer wieder verlasse, folgen

die Glieder der Marionette wie Pendel dem bloßen Gesetz der Schwere nach mechanischen Gesetzen von selbst. Bei ihren

Pirouetten brauchen die von den Fäden gehaltenen Puppen ferner den Boden nur, um ihn, wie die Elfen, zu streifen, nicht

aber um darauf, wie der Mensch, zu ruhen. Diese beiden Merkmale der Marionette erweisen sich als Sinnbild einer

optimalen Prothesensteuerung. Die Fäden zur Durchsetzung äußerer Zwänge einerseits zeigt

Charly Chaplin in den Modernen Zeiten. Den mechanischen Gliederaufbau als

Indiz eines eingeprägten maschinenhaften Verhaltens andererseits zeichnet der Regisseur

Wolfgang Staudte durch Darstellung der gedankenlosen Verbindung von Befehl

und Ausführung im Untertan nach. Mit einer so vollstreckten zweifachen Maschinenwerdung geht mensch – als Folge

der Disziplinierung des Körpers durch das Dreigespann Überwachen, Strafen und Prüfen – jeglichen Empfindens seiner

Leiblichkeit verlustig.

Die Räderwerke der Uhren und die Zahnräder der Maschinen entsprechen keinem natürlichen Bewegungsablauf. Deshalb ist die

Grazie einer vollendeten und ebenmäßigen technischen Bewegung nur im Tanz der Marionette aufzufinden. Diese weist nach

Heinrich Kleist zudem eine naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte als der

Mensch auf. Während letzterer sich ziere, da sein Bewußtsein den körperlichen Schwerpunkt immer wieder verlasse, folgen

die Glieder der Marionette wie Pendel dem bloßen Gesetz der Schwere nach mechanischen Gesetzen von selbst. Bei ihren

Pirouetten brauchen die von den Fäden gehaltenen Puppen ferner den Boden nur, um ihn, wie die Elfen, zu streifen, nicht

aber um darauf, wie der Mensch, zu ruhen. Diese beiden Merkmale der Marionette erweisen sich als Sinnbild einer

optimalen Prothesensteuerung. Die Fäden zur Durchsetzung äußerer Zwänge einerseits zeigt

Charly Chaplin in den Modernen Zeiten. Den mechanischen Gliederaufbau als

Indiz eines eingeprägten maschinenhaften Verhaltens andererseits zeichnet der Regisseur

Wolfgang Staudte durch Darstellung der gedankenlosen Verbindung von Befehl

und Ausführung im Untertan nach. Mit einer so vollstreckten zweifachen Maschinenwerdung geht mensch – als Folge

der Disziplinierung des Körpers durch das Dreigespann Überwachen, Strafen und Prüfen – jeglichen Empfindens seiner

Leiblichkeit verlustig.

V. Der Prothesengott

Kapital unser, das du bist im Westen –

Amortisieret werde deine Investition –

Dein Profit komme –

ER sprach: Es werde Licht! –

Jedoch: Im Anfang war die Tat!

so schließt Reinhold Oberlercher das Evangelium des freien Marktes in seine

Fürbitte ein. Dieser monetäre Erlösungsglaube moderner Industriereligion gründet sich auf die wohltätige Führung der

'unsichtbaren Hand' des Marktes. Die Industrie lebt jedoch nicht vom Geld allein, sondern bedient sich vielfältiger

Apparaturen und Anlagen. Ein effizienter und profitabler Einsatz der Geräte ist nur bei strikter Befolgung der nach den

Gebrauchsanweisungen zulässigen Bedienungsabläufe möglich, weil die Maschinenfunktionen auf den Naturgesetzen basieren.

Den Glauben an die Existenz dieser absolut geltenden Gesetze zu leugnen, hieße, sich der Ketzerei am wahren

Wissenschaftsglauben (Szientismus) schuldig zu machen.

so schließt Reinhold Oberlercher das Evangelium des freien Marktes in seine

Fürbitte ein. Dieser monetäre Erlösungsglaube moderner Industriereligion gründet sich auf die wohltätige Führung der

'unsichtbaren Hand' des Marktes. Die Industrie lebt jedoch nicht vom Geld allein, sondern bedient sich vielfältiger

Apparaturen und Anlagen. Ein effizienter und profitabler Einsatz der Geräte ist nur bei strikter Befolgung der nach den

Gebrauchsanweisungen zulässigen Bedienungsabläufe möglich, weil die Maschinenfunktionen auf den Naturgesetzen basieren.

Den Glauben an die Existenz dieser absolut geltenden Gesetze zu leugnen, hieße, sich der Ketzerei am wahren

Wissenschaftsglauben (Szientismus) schuldig zu machen.Wenn ein technisches Gerät einmal nicht funktioniert, so ist damit nicht der Glaube an wissenschaftliche Wahrheiten widerlegt, sondern ein jeder ist zutiefst davon überzeugt, daß der Apparat 'kaputt' sein muß. Das verehrende Tier jedoch vertraut blindlings auf seine existentielle Sicherung dank der sonst mit bewährter Verläßlichkeit funktionierenden Techniken. Doch angesichts des Religionskrieges um die sterblichen Überreste energetischen Götzendienstes gilt es, das erlösende Heil mit der magischen Kraft neuer Geräte zu verwirklichen. Nur ein Prothesen-Gott kann uns retten!

Mammon.

Von Mao zu High-Tech.

Von Mao zu High-Tech.

China als Modernisierungsprojekt

Erfahrungsbericht eines Forschungsaufenthaltes im frühkapitalistischen China.

Ein Gespenst geht um in China – das Schreckgespenst des bürgerlichen Liberalismus. Gegen Ende der siebziger Jahre haben sich die Mächtigen in der Kommunistischen Partei verbündet, um dem ihr anvertrauten Reich Modernisierungen in den vier Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Militär sowie Wissenschaft und Technologie zu verordnen.

Doch fehlt da nicht noch etwas? Wo ist die „Fünfte Modernisierung“, die auf einen gesellschaftspolitischen Bereich Bezug nehmen würde – beispielsweise auf das Rechtssystem, die Verfassung oder gar die zukünftige Rolle des (autonomen) Individuums. Gerade in einem Land, das sich in der Vergangenheit ausgiebigst mit Veränderungen der Gesellschaftsstruktur beschäftigt hat, erwartet man eigentlich auch ein Modernisierungskonzept, das sich auf den „Überbau“ bezieht.

Zweierlei geht aus dieser Leerstelle – diesem Schweigen zur Demokratisierung – hervor.

Gegen die Modernisierung erheben sich Widerstände. Sehr einfach hatte es da einst die Kaiserinwitwe Cixi, die die Modernisierung in persona namens Guangxu in einem Tempel auf dem Gelände des Sommerpalastes in Beijing einmauern ließ. Mit ähnlicher Absicht stellt der Ideologe Li Honglin fest, daß die „dekadente und degenerierte Ideologie des Westens“ die Luft genauso kontaminieren wird, wie dies die in unschuldiger Modernisierungsabsicht transferierte Technik bereits heute tut. In despkriptiver Hinsicht ist dem durchaus zuzustimmen.

Es ist daher an der Zeit, das von den Pragmatikern vorangetriebene Modernisierungskonzept mit seinen operativen Mitteln,

strategischen Kennzeichen und sozioökonomischen Auswirkungen angesichts der wachsenden weltwirtschaftlichen Verflechtungen und

Abhängigkeiten zu entfalten und der Angst vor dem bürgerlichen Liberalismus – häufig verbunden mit dem Fantasma eines im Chaos

zerfallenden Reiches – einen Bericht vom sich entwickelnden Laisser-faire-Kapitalismus konfuzianischer Prägung entgegenzustellen.

In: West & Ost 1 (1995) 3, S.59-66

Interdisziplinäre Blüten in der Forschungslandschaft.

Interdisziplinäre Blüten in der Forschungslandschaft.

Ein wissenschaftstheoretisches Schaustück in drei Akten

1. Akt, 1. Aufzug: Die disziplinäre Wirklichkeit in ihrer Vielheit

Erfolgsgeheimnis der Wissenschaft ist ihre gnadenlose Analyse, die es erlaubt, eine Kleinigkeit ganz genau zu wissen.

Nicht umsonst vergleicht Bacon das Experiment mit der Inquisition. Mit der Glorifizierung des Details muß jedoch ein

dreifacher Preis entrichtet werden. Dies ist zunächst die Abblendung des Kontextes, aus dem der jeweilige

Gegenstand der Forschung herausgerissen wird, damit man ihn als eine umgrenzte Einheit untersuchen kann. Zweitens bewirkt

die Begrifflichkeit eine Vorformung des Erkenntnisgegenstandes. Und drittens erzeugt die große Anzahl

wissenschaftlicher Methoden eine Vielfalt wissenschaftlicher Ansichten vom lebensweltlich gleichen Phänomen.

Aus dem letztgenannten disziplinbildenden Prinzip heraus bringt die Wissenschaft gegeneinander isolierte Kunstwelten

hervor: tausend disziplinäre Augen blicken auf die Welt.

1. Akt, 2. Aufzug: Die Utopie der Einheitswissenschaft

Das Kollektiv von Einäugigen erzeugt ein unbefriedigendes, weil widersprüchliches und unvollständiges Bild von der

Wirklichkeit. Diese Mängel fordern ihre Beseitigung geradezu heraus. Als umfassenste und zugleich radikalste Lösung bietet

sich hier der vereinheitlichende Blick einer Universalwissenschaft an. Gesucht ist dieses Einheitsauge, das dem

je einzelnen Bewußtsein eine wahre Gesamtschau der auf vielfältige Weise wandelbaren Welt vermittelt.

2. Akt: Der interdisziplinäre Dialog

Wenn auch die Aufsplitterung der Forschung Ergebnis der wissenschaftlichen Welterschließung durch Spezialisierung ist,

so ist die damit einhergehende Unübersichtlichkeit als solche nicht angestrebt. Als geeignetes Instrument bietet sich daher

eine wenigstens vielfältige, also multidisziplinäre Herangehensweise an. Der Dialog zwischen den Disziplinen kann auf den drei Ebenen

des Begriffstransfers, des Ideentransfers bis hin zur systematischen Modellübertragung und des Methodentransfers geführt werden.

Zur eigentlichen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern mehrerer Disziplinen kommt es mit dem interdisziplinären Dialog,

in dem die aus unterschiedlichen Perspektiven gewonnenen Ansichten von der Welt einander gegenübergestellt werden.

3. Akt: Die Realisation

Der Grenzwert moderner Spezialisierung liegt in der Zerlegung der Wissenschaft in so viele (Teil-)Disziplinen,

wie es Wissenschaftler gibt. Um diesem Grenzfall auszuweichen, richtet sich die Wissenschaft den interdisziplinären Dialog

ein. Da dieser auch wissenschaftlichen Kriterien genügen soll, kommt es zum selbstreferentiellen Paradoxon

der Anwendung der Disziplinierung auf Disziplingrenzen und -zwischenräume mit dem Ergebnis einer

'interdisziplinären Disziplin', die entweder Transferleistungen formalisiert (Modellübertragung) oder bestimmte

Phänomene wiederum als eigenständige Disziplin betrachtet. Den tausend Augen bisheriger Wissenschaft wird so ein weiteres 'transgenetisches' hinzugefügt.

In: Der blaue Reiter Journal für Philosophie 1 (1995) 1, S.55-60